Secondo una ricerca internazionale riferita a ben 101 paesi, fra il 2006 e il 2020 si è registrato un notevole incremento delle proteste. Ma esse sono state quasi sempre ignorate o duramente represse dai poteri pubblici, dai privati che difendono lo status quo in tutti i campi. La questione più grave è che in effetti manca, ovunque, una riconosciuta rappresentanza politica anti-liberista di tali proteste.

La ricerca, World Protests. A Study of Key Protest Issues in the 21st Century, condotta da Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada e Hernán Saenz Cortés e pubblicata nel novembre 2021 da Palgrave-MacMillan (si può scaricare gratuitamente qui), segnala che dal 2006 a oggi il numero dei movimenti di protesta nel mondo è più che triplicato. Come negli anni 1848, 1917 o 1968 “quando un gran numero di persone si sono rivoltate per chiedere il cambiamento”. “È il fallimento della democrazia reale”, scrivono gli autori.

La ricerca è stata finanziata dal team del think tank tedesco Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) e da Initiative for Policy Dialogue, due istituzioni socialdemocratiche – pacifiste ma non liberiste – che si collocano presso la Columbia University. Questo studio si aggiunge a una crescente letteratura sull’aumento continuo delle proteste nel pianeta. Il libro racconta il lavoro di questi 4 ricercatori, è un censimento di 2.809 proteste attuate da circa 900 movimenti, in 101 paesi di tutti i continenti, coprendo 93% della popolazione mondiale durante il periodo dal 2006 al 2020. Ricordiamo che anche prima del 2006 ci sono state grandi proteste, fra le quali sono rimaste celebri Seattle (1999, contro il WTO) e Genova (2001, contro il G8).

Il termine protesta comprende, ai fini della ricerca, ogni sorta di lotta, manifestazione, sciopero, rivolta, quindi tutto ciò che sarebbe opportuno chiamare resistenza contro le diverse scelte liberiste, contro le pratiche messe in opera dai poteri pubblici e privati. La ricerca, ovviamente, non è esaustiva, non potendo censire tutte le piccole e medie lotte (o rivolte, o resistenze) che ci sono state nei 15 anni compresi fra il 2006 e il 2020. Altri studi hanno comunque segnalato che il numero complessivo delle proteste legate al Black Lives Matter è stato di quasi 12.000, unicamente nel 2020!

Vedremo più sotto come il merito di questa ricerca stia soprattutto nell’ampio dettagliato censimento, pur se solo macro-quantitativo, delle proteste; manca – e questo è un limite – l’osservazione partecipante e le considerazioni conclusive risultano, forse per naturale conseguenza, alquanto semplicistiche. I quattro ricercatori lamentano soltanto che “i politici non rispondono adeguatamente; troppi leader dei governi e degli affari non ascoltano”. Appare evidente che lo scopo di questo lavoro d’inchiesta è quello di sollecitare le autorità politiche a farsi più democratiche, evitando così una critica radicale del loro orientamento intrinsecamente e sistematicamente antipopolare e magari reazionario. Qui emerge, in realtà, la questione più importante: l’aumento delle proteste, per numero e per intensità, non sembra scalfire neanche minimamente il dominio liberista, che anzi resiste in forme sempre più arroganti. Sembra avere quasi la certezza di poter godere di una sempre più forte asimmetria, di potere e di forza, in suo infrangibile favore.

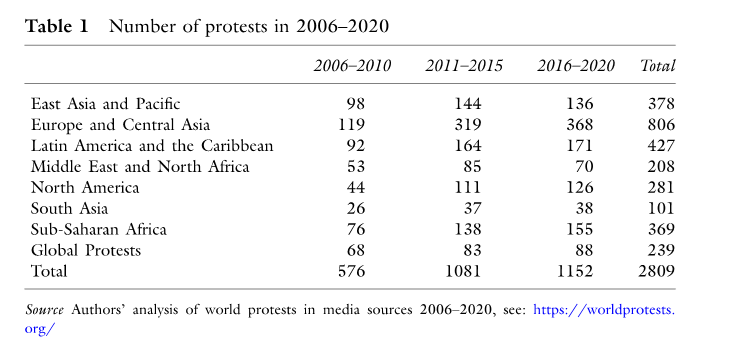

Il censimento delle proteste ha reso necessarie oltre mille ore di lavoro, prima ancora dell’inizio della successiva analisi dei dati e delle informazioni raccolte. Ma la tendenza di progressione quasi geometrica era emersa subito in modo evidente. Nel 2006 erano stati registrati solo 73 movimenti di protesta. Nel 2020 erano diventati 251, di più dunque dopo la grande crisi finanziaria del 2008 e dopo la formidabile Primavera Araba del 2011, che non risultarono affatto un picco come in apparenza si sarebbe potuto ritenere a fronte della eccezionalità di questi avvenimenti. L’Europa e l’Asia centrale hanno fatto registrare il maggior aumento numerico di movimenti di protesta; e nei due continenti di più nei paesi ad alto reddito anziché in quelli più poveri. Ovunque, in ogni caso, si è avuto un aumento generalizzato delle proteste, e questo vale per tutti gli strati sociali.

Il censimento si è basato su un esame articolato dei media in sette lingue, in particolare sui dati raccolti mediante il sito Interattive World Protests (https://worldprotests.org/), creato dagli stessi autori grazie al supporto del Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) e dell Global Social Justice (Initiative for Policy Dialogue):

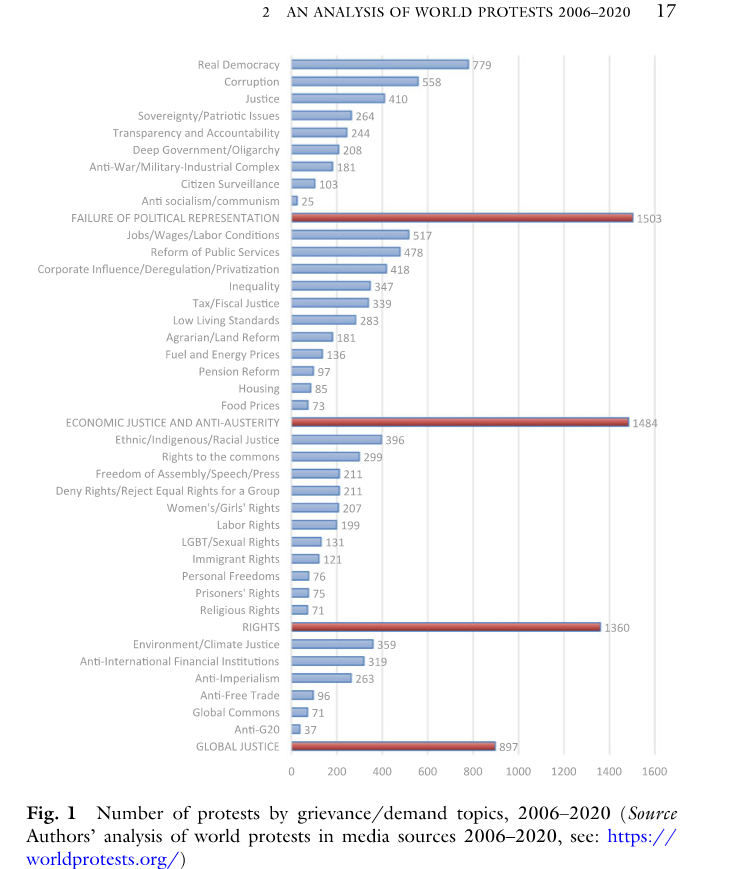

Le quasi tremila proteste esaminate in questa ricerca sono state classificate in quattro categorie principali, secondo una loro frequenza decrescente: (1) proteste relative al fallimento della rappresentanza politica (o del sistema politico), alla mancanza di una democrazia effettiva, alla corruzione o ad altre critiche similari (1503 proteste); (2) proteste contro l’ingiustizia economica e contro provvedimenti governativi di austerity (1484 proteste); (3) proteste per la difesa o per il riconoscimento di diritti civili, per esempio a tutela dei nativi o di minoranze oggetto di persecuzione razziale oppure legate ai diritti delle donne, alle libertà personali, all’orientamento sessuale (1360 proteste); (4) proteste per la giustizia globale, per un sistema internazionale migliore, per tutti e non per pochi, dirette contro istituzioni finanziarie come la Banca Mondiale, il FMI, la Banca Centrale dell’Unione Europea, contro l’imperialismo degli Stati Uniti o della Cina, contro il libero scambio in difesa dei beni comuni, contro il G20 (897 proteste).

Nel volume che pubblica la ricerca si trova una grande quantità di statistiche e di grafici su ogni categoria, su altri aspetti connessi, e questo per ogni territorio considerato.

Chi protesta?

Le ricerche più recenti mostrano una crescente partecipazione della “classe media”, anche nei paesi con alto reddito, e pure in quelli cosiddetti in via di sviluppo. Lo studio conferma il crescente coinvolgimento dei cittadini non-organizzati, dei movimenti di base, dei giovani e degli anziani. Questo vale in via generale: per i manifestanti della Primavera Araba, per il movimento degli Indignados, per i gilets gialli, per Occupy negli Stati-Uniti, per Estallido Social in Cile (con modalità non dissimili in altri paesi dell’America Latina e con diversi regimi politici). Emerge chiara l’orizzontalità di questi movimenti. Eppure il team della ricerca insiste nell’affermare che “i sindacati continuano a essere una grande potenza organizzatrice, la guida di alcune fra le più grandi proteste della storia”. Si nota qui la mancanza di una vera osservazione partecipante, di un metodo ormai riconosciuto dall’antropologia, e non solo da quella politicamente schierata. In realtà, dappertutto, costituisce un dato oggettivo e acquisito, l’affermarsi di diverse e nuove forme organizzative dentro proteste, in costante crescita, mentre ormai molto spesso i sindacati tradizionali non sono né promotori né guide. Passiamo alla tabella successiva:

Questa seconda sintesi evidenzia il maggior numero di proteste nei paesi a reddito medio (737 + 590 = 1.327 – colonne 2 et 3) e nei paesi ad alto reddito (1.122 proteste) rispetto ai paesi meno ricchi (solo 121). C’è stata anche una serie di proteste internazionali e mondiali che si sono svolte contemporaneamente in più paesi (global protests) e il loro numero continua ad aumentare costantemente (239 proteste). La distribuzione geografica delle proteste (tabelle 1 e 3), le regioni più attive (806 proteste) sempre nel periodo 2006-2020 sono state l’Europa e l’Asia centrale, seguite dall’America Latina e dai Caraibi (427 proteste), l’Asia orientale/ il Pacifico (378 proteste), l’Africa subsahariana (369 proteste), l’America del Nord (281 proteste), il Medio Oriente e l’Africa del Nord (208 proteste) e infine l’Asia meridionale (101 proteste). Da notare però che l’America del Nord comprende unicamente tre paesi, mentre l’Asia meridionale ne conta sette, e l’Europa a 32 (UE) e i paesi extra-UE.

La ricerca identifica ben 250 metodi di protesta (sono nell’allegato B), aggiornando così lo studio pionieristico di Gene Sharp (1973) sui 198 metodi d’azione non-violenta. Sulla base della ricerca, e considerato l’enorme cambiamento tecnologico dagli anni settanta a oggi, vengono registrati oltre cinquanta nuovi metodi, fra i quali spicca l’attivismo digitale online (ovvero i social network).

Gli autori rilevano come, in contrasto con una percezione collettiva diffusa e generalizzata, le rivolte e le proteste segnate da violenze, atti di vandalismo, saccheggio e danneggiamenti in genere, rappresentino in realtà solo il 20% del totale”. Notiamo che gli autori non segnalano mai la presenza di black bloc o di strutture similari, come di caratteristiche peculiari delle manifestazioni di dissenso; con buona pace dei giornalisti italiani, fra i più disponibili a scrivere menzogne purché pagate, i ricercatori si sono soffermati più sulla sostanza che su dettagli secondari.

Degno di nota è invece un ulteriore rilievo contenuto nella ricerca: sebbene impiegati solo nel 5% delle proteste vanno ben osservati alcuni metodi contestazione ribelle dettati dalla disperazione, per le conseguenze che possono determinare: come lo sciopero della fame e soprattutto gli atti d’autolesionismo (manifestanti che si cuciono le labbra) sino all’estremo del clamoroso pubblico suicidio. Tutti ricordiamo il caso di Mohammed Bouazizi (Tarek, per l’anagrafe) che, dandosi fuoco e morendo, contribuì all’esplosione della Primavera Araba e ai cambiamenti istituzionali in Tunisia.

La repressione quale risposta al dissenso

La violenza del potere costituito sembra essere, quasi ovunque, l’unica replica alla diffusa domanda di democrazia e di tutela dei diritti soggettivi. Questa è la conclusione dei ricercatori, in base ai dati oggettivi che emergono dalla nuda cronaca. “La repressione è documentata in oltre il 60% delle proteste analizzate, con arresti, feriti e anche morti, uccisioni strettamente legate alla violenza di stato. I metodi di repressione segnalati includono il gas lacrimogeno, la sorveglianza, le leggi di rappresaglia, la persecuzione, i pedinamenti, la sparizione di alcuni militanti, il confino, gli spari, la tortura, le restrizioni della connessione al web, l’espulsione e la deportazione. Secondo i media, le manifestazioni che hanno determinato il maggior numero di arresti, nel periodo 2006-2020, sono quelle di Hong Kong, d’Egitto, della Francia, dell’Iran, del Regno Unito, della Russia, del Sudan, del Cile, della Malesia, del Messico, degli Stati-Uniti, del Canada e del Camerun. Le manifestazioni che hanno avuto il più gran numero di feriti segnalati sono quelle nel territorio palestinese occupato, in Egitto, il Cile, in Tailandia, in Ecuador, in Libano, in Algeria, in Ungheria e in Indonesia. Come si può facilmente comprendere i manifestanti uccisi ci sono stati soprattutto in Kirghizistan, Egitto, Territorio palestinese occupato, Kenya, Iran, Etiopia e Sudan”.

Ricordiamo anche che un certo numero di feriti e morti è stato talvolta il risultato d’aggressioni violente come, negli Stati Uniti, quelle dei sovranisti fascisti e razzisti pro-trumpiani contro antifascisti e militanti del Black Live Matter. In questo caso si tratta di un attacco reazionario, non di rado tollerato o favorito dalle polizie locali, per contrastare preventivamente il diffondersi delle proteste.

Nel corso di questi ultimi anni c’è stata anche uno sviluppo – che ha creato situazioni di emergenza – delle iniziative violente dell’estrema destra nazionalsovranista, e non solo negli Stati-Uniti durante la presidenza Trump. Le aggressioni della destra radicale si nutrono fra altro della narrazione complottista, specie quella del movimento QAnon e si concretano in episodi clamorosi come l’assalto alla Casa Bianca negli Stati-Uniti; ma anche in Ungheria e Polonia formazioni apertamente neofasciste cercano di penetrare, per guidarle, nelle manifestazioni legate alla pandemia, fino alla caccia dei clandestini presso le frontiere con la Bielorussia. Da decenni ormai si va scatenando una campagna di odio e di violenza contro gli immigrati, ormai rappresentata nei parlamenti europei da rumorose pattuglie di deputati razzisti. Ricordiamo il caso dei “patriottici” tedeschi contro l’islamizzazione dell’Occidente, o di PEGIDA, il movimento con il noto slogan “lascia l’Unione europea” nel Regno Unito; e ancora altri gruppi in Francia, Irlanda e Canada. C’è anche il caso del “cow vigilantes” nell’India di Modi, quello dei musulmani integralisti di Erdogan in Turchia, i “Bullets, Bible and Beef” caucus al Congresso brasiliano.

Come sempre ci sono naturalmente fattori strutturali, legati alla profonda transizione economica, alla base di questa altrettanto profonda regressione della democrazia; e questo consente di meglio comprendere l’ondata sempre crescente delle proteste. Le diseguaglianze sono infatti diventate ormai gigantesche; si stima che esse siano le più forti della storia (Nazioni Unite, 2020; Oxfam, 2020, 2021). Quattro decenni di politiche liberiste hanno generato sempre più diseguaglianze et povertà et hanno eroso il reddito e il benessere delle “classi medio-basse” e “medie”. A ciò si sono aggiunti gli effetti della pandemia COVID-19. Il prevalere dell’ideologia liberista ha traghettato nella rappresentanza politica lo schema imprenditoriale del programma breve, ormai basato sul trimestre quanto agli obiettivi da raggiungere e senza alcuna considerazione per le conseguenze di un piano di durata limitatissima. Anche i programmi governativi rispondono a sollecitazioni di corto respiro, e, per occupare i posti di potere, i protagonisti della lotta politica a loro volta agitano temi connessi a singole emergenze, soluzioni spesso in contraddizione fra loro. E non potendo contare sul consenso puntano le loro carte sullo scontro sociale, sulla repressione di minoranze di volta in volta variabili. E le minoranze si trovano costrette a reagire con proteste difensive che non possono non cozzare contro l’apparato repressivo statale e poliziesco. La programmazione breve di politica ed economia si traduce, necessariamente, in una guerra fra segmenti sociali aggrediti dalla crisi; ciascun segmento aspira a conquistare porzioni di una torta che si va costantemente riducendo man mano che si allarga la forbice ricchi/poveri nel mondo.

Fin dall’inizio della profonda crisi finanziaria globale del 2007-2008, si osserva un aumento, quasi contestuale, del numero di proteste nel pianeta. Dopo il 2010 si registra una costante intensificazione del dissenso, contro la c.d. austerity, ovvero contro i tagli delle spese sanitarie e sociali. E’ aperta opposizione alla privatizzazione, alle riforme legislative per imporre i tagli del welfare e consentire alla gestione d’impresa privata il controllo di ogni bene comune. Il malcontento per il cattivo funzionamento dei governi ha raggiunto il culmine nel 2012-2013, per poi attenuarsi a causa della durissima azione repressiva e di una altrettanto aggressiva campagna mediatica di normalizzazione. Ma, dopo il 2016, le proteste sono tornate di nuovo ad aumentare diventando “proteste omnibus” contro il sistema politico ed economico. I sondaggi, di opinione e di mercato, riflettono ovunque una profonda insoddisfazione, una generalizzata assenza di fiducia per i governi e per le istituzioni di democrazia rappresentativa.

Dal 2020 si sono infatti registrate meno proteste originate da problemi particolari o da questioni specifiche, e invece più “proteste omnibus”, con le quali i manifestanti vanno reclamando l’accoglimento di numerose rivendicazioni relative a varie esigenze economiche, sociali, sanitarie, libertarie e ambientali. La protesta sul clima è diventata globale, non conosce frontiera.

Gli autori insistono a dire: “Non sorprende che la rivendicazione che prevale, dappertutto, riguarda la democrazia reale. Il fallimento della democrazia emerge nel 54% dei casi come percezione di un fallimento dei sistemi politici o della rappresentanza. Nel 28% dei casi si è avuta la espressa richiesta di “democrazia reale”. Gli altri temi riguardano la diseguaglianza, la corruzione e la mancanza d’azione concreta per contrastare i mutamenti climatici. La grande maggioranza delle proteste esprime dunque rivendicazioni assolutamente ragionevoli. Si protesta per un buon lavoro, per un pianeta pulito, per le generazioni future e per avere una voce significativa nelle decisioni che riguardano la qualità della vita … Ma i politici non rispondono adeguatamente. Troppi leader al governo e agli affari non ascoltano …”. Sono rilievi significativi e certamente assai indicativi, che trovano riscontro nella tabella più sotto riportata.

Successi e insuccessi delle proteste

Trattandosi di un campione assai ampio l’esito delle proteste è ovviamente variabile, secondo territori e circostanze. Per quanto la repressione sia capace di colpire, i movimenti aspirano a raggiungere risultati e cercano di cambiare lo stato di cose esistente.

I ricercatori si sono posti il problema di misurare anche la capacità delle proteste di incidere, di piegare la resistenza del potere, di porsi come interlocutore vincente; l’esame contiene ammaestramenti utili, per l’avvenire e per il prosieguo dell’attività di dissenso. Certamente prevale la forza dell’apparato statale, della potenza militare, dell’organizzazione imprenditoriale costruita dalle grandi imprese multinazionali; e non possiamo stupirci che sia così. Ma non è neppure una disfatta generalizzata; non sempre la battaglia aperta si chiude con una sconfitta piena.

Secondo gli autori, infatti, circa il 42% delle proteste ha raggiunto un buon risultato. Non solo; più cresce il numero dei focolai di ribellione e più numerose sono le proteste che sfociano in un qualche esito positivo.

L’arco temporale 2006-2020 si è andato caratterizzando quasi come una sorta di “nuova era di disobbedienza” civile; per esempio l’azione degli hackers informatici e dei whistleblowers è stata capace di svelare enormi quantità di dati concernenti i governi e le grandi imprese, poi utilizzati da avvocati per avviare procedure giudiziarie che si propongono di far avanzare il progresso sociale e di migliorare l’ambiente.

La controparte più frequente dei manifestanti e dei protagonisti delle proteste è proprio il governo del singolo paese coinvolto. Una quota prossima all’80% di tutte le manifestazioni di dissenso esige che i governi si assumano una diversa responsabilità nel costruire politiche economiche, sociali e ambientali, vuole che le azioni concrete e la spesa connessa vadano davvero a beneficio della collettività e non di pochi privilegiati. I manifestanti si oppongono ai sistemi e alle istituzioni che rimangono lontane ed estranee rispetto alle comunità dei territori coinvolti, denunciano l’irresponsabilità programmatica del complessivo sistema politico ed economico (qui siamo ad un significativo 30%!). Ecco i destinatari delle proteste: società private e imprese (23%), l’Unione Europea e insieme a lei la banca centrale, la BCE (16%), le élite finanziarie (14%), partiti politici e gruppi di pressione o controllo (14%), i militari e le polizie (14%), l’FMI (10%), la Banca mondiale e il settore finanziario connesso (9%), le strutture di libero scambio (3%), il G20 (quasi il 3%), gli Stati Uniti d’America (6%) e l’imperialismo cinese (3%).

Considerato il peso degli interlocutori non è di poco conto affermare in modo documentato, come affermano gli autori della ricerca, che una quota pari a circa il 42% delle proteste sia stata capace di ottenere un risultato, sia pure solo parziale. Poiché il successo costituisce, sempre e fatalmente, un moltiplicatore oggettivo di qualsiasi meccanismo sociale, è interesse delle moltitudini comunicare il dato e, di contro, interesse del potere istituzionale ridimensionarlo e anzi nasconderlo. Certo: il 42% di successo (per giunta spesso solo parziale) significa pure un 58% di sconfitta (per giunta totale). Ma non va dimenticato che alcune tragedie, quale fu la Comune di Parigi conclusa con un massacro, consentirono successivamente rivoluzioni importanti e straordinarie. In un tempo di transizione e di feroce attacco capitalistico una percentuale di successo prossima alla metà si presenta come un dato quasi inatteso e apre, finalmente, una finestra sul futuro.

Il 42% di (solo parziali) successi non può essere, se non raramente, il risultato di una protesta isolata, è piuttosto il frutto di una testarda, cocciuta, meravigliosa resistenza; anzi: di un caleidoscopio di resistenze articolato in numerosi anni di manifestazioni, riunite in una sostanziale identità complessiva. Le rivendicazioni concrete, come per esempio l’aumento dei salari, o il ripristino di aiuti internazionali (alimentari o energetici), o il blocco di opere dannose o la costruzione di opere invece utili, hanno sempre maggiori possibilità di successo rispetto alle generiche proteste che riguardano cambiamenti politico-istituzionali. Quando più le controparti sono irraggiungibili, smaterializzate, distanti (per esempio il G20, l’FMI, le alleanze militari), tanto più diventa difficile raggiungere un visibile successo percepito dalle popolazioni di un territorio. Le proteste contro i governi nazionali o locali, contro autorità religiose prossime ai manifestanti, contro singoli datori di lavoro hanno invece, per loro stessa natura, probabilità più alte di giungere ad esito positivo. Anche questo ci insegna qualche cosa e sarebbe bene tenerne conto.

Osservazioni conclusive

Sallustio elaborò a modo suo l’orazione del tribuno della plebe, Licinio Macro, per far comprendere la differenza fra i diritti conquistati con la lotta dalle generazioni precedenti e la schiavitù che si progettava di imporre in quel frangente storico. Lo storico non si nasconde affatto quanto grandi fossero la forza e la potenza della nobiltà al potere, ma ugualmente propone la protesta come unica via possibile per acquistare la libertà. E conclude: sono convinto che affrontare le incertezze della lotta val meglio di non aver lottato per nulla. Non possiamo far altro se non concordare in pieno. E il costante incremento delle proteste va salutato come indizio positivo per un futuro meno buio.

Questo censimento delle proteste su scala mondiale sembra confermare che le resistenze contro le scelte del dominio liberista vanno aumentando, ovunque e costantemente. Certo. Sono piccoli fuochi, segmenti ancora frammentati e frammentari. Ma al tempo stesso sono anche tasselli di un caleidoscopio capace di stupirci componendo, nel caos del caso, figure affascinanti, pezzi significativi di storia contemporanea. La vera ragione di questo aumento, la sua forza, è innanzitutto la necessità di sopravvivenza! Resistere è voler vivere, non accettare con rassegnazione di essere destinati a diventare “umanità a perdere”, e a morire. Lo sappiamo. Queste proteste cozzano contro un’asimmetria di potere e di forza che appare sempre più favorevole al potere, subiscono i colpi della nuova forma di conflitto imposta dal nemico, deciso a conquistare le esistenze, a mettere tutto a valore a costo di distruggere ogni cosa.

Ancora oggi, e si tratta di una questione cruciale, i movimenti non sono in grado di produrre una loro effettiva rappresentanza, all’interno e all’esterno delle istituzioni internazionali, nazionali e locali, dal più vasto degli stati fino al più piccolo dei comuni. Quando, fra mille difficoltà, trovano il modo di penetrare dentro il palazzo o dentro strutture d’impresa arrivano però a sedimentare solo conquiste illusorie, dei falsi cambiamenti, delle pseudo-riforme, percepite come una frode da chi aveva lottato e sperato. Il movimento Black Live Matter era nato come nuova rivolta, non solo antirazzista e anti sessista, ma anche contro 60 anni di false riforme, di promesse tradite; ma i leaders che hanno cercato di proporsi come suoi rappresentanti hanno poi deluso. Appare dunque inutile sperare ancora in una miracolosa rigenerazione del cosiddetto sistema democratico: il liberismo, per una sorta di eterogenesi dei fini che si pone a cavallo fra Wundt e Vico, riesce sempre a stravolgere i fini originari, ad impadronirsi perfino dei sogni. Come dimostra l’evoluzione delle politiche attuate nei confronti dei migranti per affrontare i fenomeni di un continuo esodo, si può affermare che si è passati ormai dalla biopolitica (intesa quale lasciar vivere, per meglio dominare e meglio sfruttare) alla tanatopolitica (lasciar morire quale scelta di governo), divenuta oggi una pratica abituale della struttura Frontex e dei suoi criminali subappaltatori, in Libia e altrove. L’emergenza legata alla pandemia Covid ha ulteriormente accelerato questa tendenza, fino a concretare una vera e propria sindemia sempre più estesa nei territori dei cinque continenti, fino a generare reazioni generalizzate di fuga, depressione, rassegnazione, paura. Machiavelli aveva da par suo colto questo diffuso sentimento già nel 1523 a Firenze, nella sua Epistola della peste; i cittadini cercavano scampo parte morti parte in sul morire, in modo che le cose presenti ci offendono, le future ci minacciano et così nella morte si stenta, nella vita si teme (Machiavelli, Epistola della peste, Roma, 2019, pagina 52).

In un tal fosco quadro trova posto anche la criminalizzazione della solidarietà. I margini per la conquista di spazi democratici sono diventati esigui, quando non del tutto erosi. È evidente che si è ben lontani, qui e ora, da una possibile congiuntura rivoluzionaria, comparabile a quella del 1848 o del 1917. Ma viviamo pur sempre un tempo di transizione e appare dunque evidente che si è, quanto meno, dentro una congiuntura di forte e grave incertezza circa il prossimo futuro, in assenza di una qualche elaborazione teorico-pratica fondata su una dichiarata e scientifica ipotesi di rovesciamento dell’asimmetria di potere della dominazione liberista. Il solo percorso che persiste ancora praticabile, e praticato secondo i risultati della ricerca, resta quello di sostenere questo progredire di Resistenza e di Resistenze: antirazzista, anti sessista, contro il super sfruttamento e la neo-schiavitù (anche in seno i paesi detti ricchi), contro le guerre permanenti, per l’abolizione delle spese militari, di quelle per le polizie e per il sistema punitivo penale, destinando invece le risorse all’assistenza socio-sanitaria e alla protezione dell’ambiente, alla prevenzione dei disastri ambientali e di quelli industriali, degli incidenti e delle malattie professionali. In queste Resistenze si potrà generare, forse, la capacità di elaborare l’orientamento per il rovesciamento del dominio liberista. Vale la pena di provarci. L’umanità deve acquistare la libertà mediante la propria opera. Può farlo perché ogni sua attività contiene già, come parte costitutiva necessaria, anche un momento di libertà (Gyorgy Lukacs, Budapest, 1972).

articolo pubblicato su Effimera con il titolo “Caleidoscopio delle proteste nel mondo“

Leave a Comment